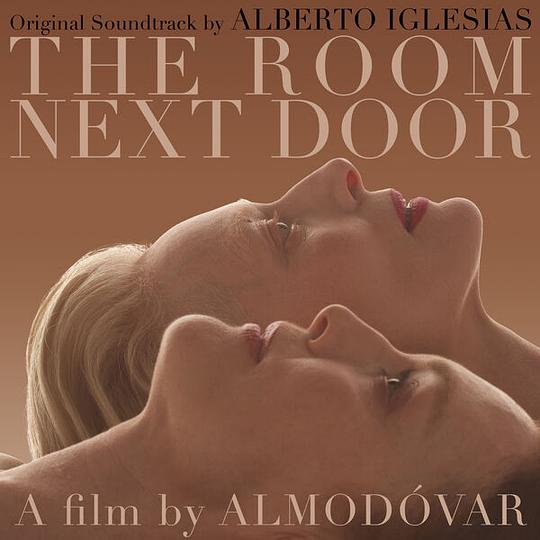

《隔壁房间》影评

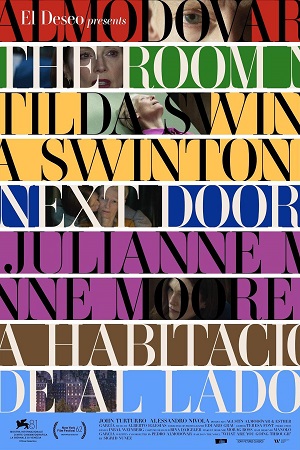

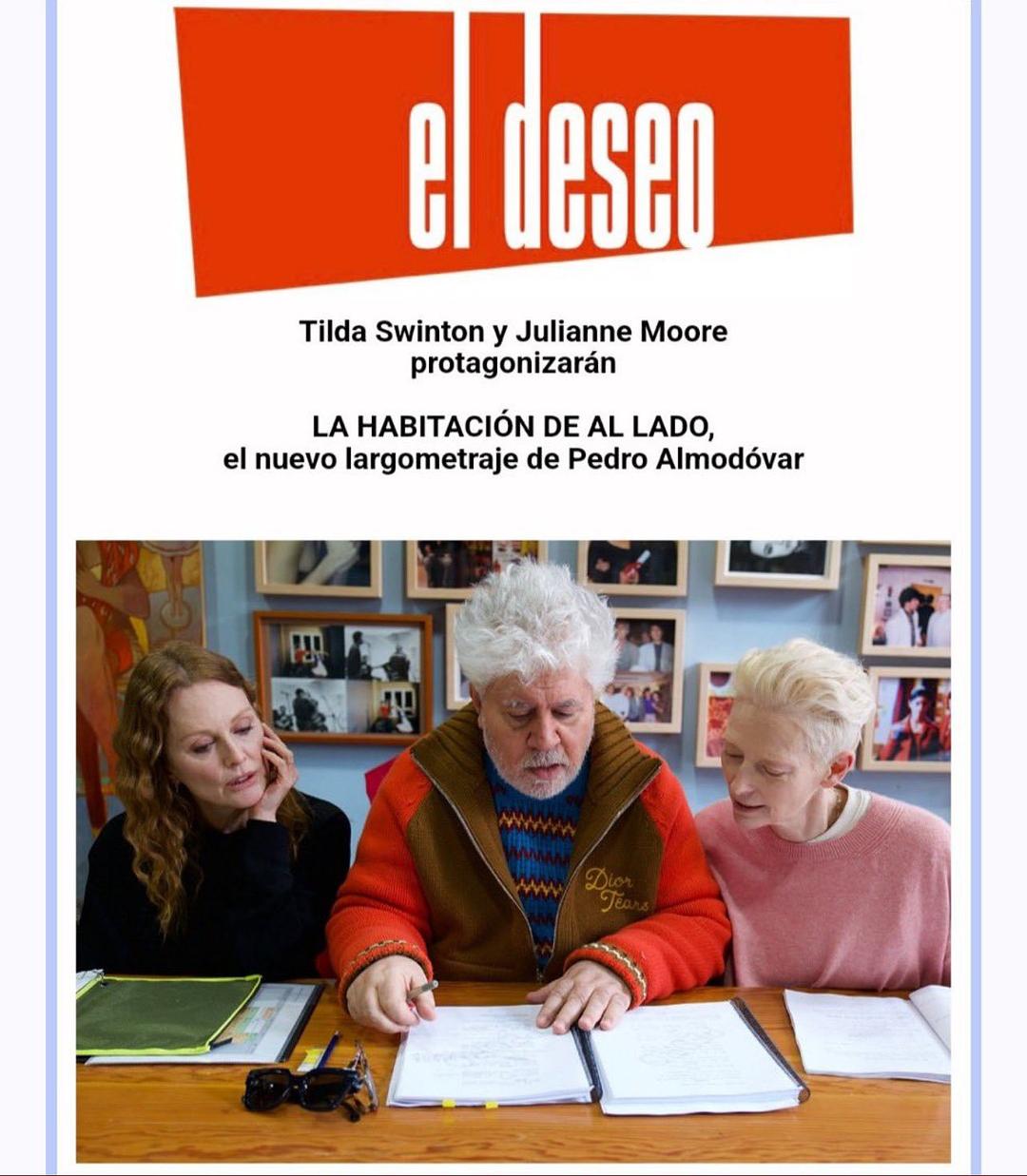

“我在地狱走了一遭,让我告诉你,这真是太棒了。”——《隔壁房间》场景装饰,出自艺术家Louise Bourgeois。西班牙名导阿莫多瓦《隔壁房间》谈友谊、谈信任、谈死亡、谈安乐死、谈生命自主权——谈存在主义式的精神辩证,在一场又一场类似、近乎于剧场式的场景切割以及独白台词,几乎让我们真正看见了角色的精神,甚至是人类的生命本质。这种精神与尊严,体现在阿莫多瓦在本作近乎着迷式的特写运用,所有不懂如何使用特写镜头的创作者,《隔壁房间》会是最佳范例——阿莫多瓦就是要近距离地看着人物的脸孔,仿佛这些特写镜头直视透进了灵魂深处,就进一步挖掘出人类内在对于生命的礼赞、喜悦、恐惧、痛苦,然后,去辩证存在。当然,在这几乎以特写建构的精神场域之中,还要有朱丽安摩尔(Julianne Moore)以及蒂尔达斯文顿(Tilda Swinton)的脸孔,才得以让所有特写、台词进行的辩证成立,而这三人所有的组成——导与演与镜头的关系,每一刻都让凝视中的人物是有尊严的。是的,阿莫多瓦的角色是有尊严的,从肉体、精神到实践,阿莫多瓦无不刻是勇敢且无畏的,更在好几组的“对照”、“并置”、“观看”之中——健康/衰败、法律/道德、社会/个人、不信死亡/奔赴死亡——拉出了所有对于生之于死的关系辩证。尤其是,在这之中更要注意到场域与人物的关系——“隔壁房间”事实上暗示了一道隔阂,那是阻绝人与人的信任与理解的一条界线与物质,而阿莫多瓦就是要带着所有人,去看看房间之内的事物、精神与信仰。甚至是,“隔壁房间”走至最终迎向死亡的场域时,遭致替换为“上下的房间”,这更是一种透过场域符号所进行的暗示——所以朱丽安摩尔、蒂尔达斯文顿始终有着一条线,那可以是死亡进行式的相反与相同。认为死亡是违背自然的朱丽安摩尔、正在走向死亡接受自然定律的蒂尔达斯文顿,就在这种死亡、房间之内——透过交谈相互理解,这也就是当死亡笼罩于《隔壁房间》时的另一道母题——理解。

而谈论“理解”——这样的阿莫多瓦,在《隔壁房间》一路走来,丝毫不嫌笨重说教,反倒是轻盈自在,且行云流水。对我而言,《隔壁房间》是一部“很阿莫多瓦”却又“很不阿莫多瓦”的作品,“这是我的首部英语长片,但其精神是西班牙的”,现在来看阿莫多瓦的这句话,所言一点都不假。那个“很阿莫多瓦”的部分,体现在通俗剧、美学品味、知识份子的展示。例如,《隔壁房间》中前段的记忆重演,荒漠中的大火,就带着商业通俗剧的手痕;至于中后段那几场近乎“希区考克式”复制贴上的楼梯俯瞰镜头的心理悬疑,也让人窥见了阿莫多瓦对于类型的使用,这些的通俗——“很阿莫多瓦”。当然,阿莫多瓦从不吝于在电影中表达个人的美学品味,甚至是在《隔壁房间》透过知识份子的谈话,更自然(或说就是应该要这样)地谈论文学、电影、艺术,甚至数度说服了我,就是要从阿莫多瓦标志性的色彩碰撞、玲琅满目的名贵家俱之中,才或许能有机会,借由知识份子的思想与品味觉察——去谈所谓的安乐死以及存在命题。而这就并非形而上的论述,则近乎是看穿了阶级、财富、生活的本质,以至于环环相扣着角色与内容,达成作品的完整与统一。接着是“很不阿莫多瓦”的部分,来自于收与放的掌握拿捏。当然,从《痛苦与荣耀》走至《隔壁房间》,我们都看见阿莫多瓦对于身体衰败并进而挖掘记忆与现下的一种讨论,甚至是,从往至今,阿莫多瓦的奔放情绪包住了每一部属于他的作者电影。而在《隔壁房间》更多则是看到了阿莫多瓦的收敛,过往在“通俗剧”中一泻而出的满载情绪,到了此作反而有了悬崖勒马的止步,留下更多的幽暗处邀请观众填空,我喜欢这样的阿莫多瓦,对我来说,有着从容不迫的优雅,而这是阿莫多瓦谈论死亡的态度。最后,在安乐死勾勒出存在的辩证时,也当然能窥见阿莫多瓦对于现实律法限制,又或是对于战争不停的愤怒与哀伤,但阿莫多瓦抑制了这种过于强大而有可能会让片子失重/序的情绪,转化在数颗柔情中带着坚毅的特写,节制、留白,却底蕴绵延。然后,别忘记上文提及的“隔壁房间”、“上下的房间”——死亡所带来的隔阂,而在死亡终于发生之后,人碰触了死亡、人理解了死亡、人接受了死亡,所以房间消失了——取而代之的,是终于能够平卧于户外躺椅,微风飘雪落下,安安静静地,和后世人共处。我认为,这名当代的电影大师与两名伟大的女演员,走过死亡幽谷,手牵着手完成了这部存在主义式的影像杰作;我还是要再说一次,阿莫多瓦深爱着他的演员以及角色,而这些人都是有尊严的,所以即使是死亡,都要优雅地去死。

本文链接:http:/www.21exec.com/app/19.html 由欧陆平台整理,转载需注明出处